団体競技初メダル/男子ホッケー

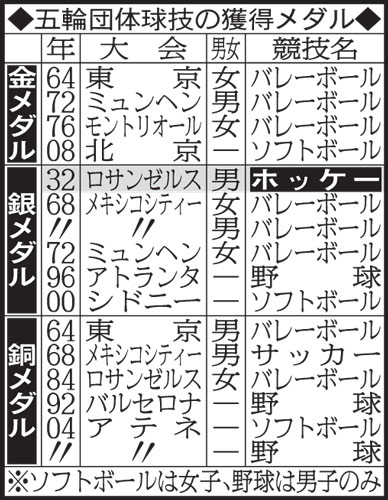

五輪団体球技の獲得メダル

<1932年ロサンゼルス大会>

女子バレーボールが、苦しみながら3大会連続出場を決めた。五輪の団体球技といえば、男女で過去3回の金を含む計8個のメダルを獲得したバレーボールが有名だが、実は第1号は男子ホッケー。今から80年も前、1932年(昭7)ロサンゼルス大会の銀が偉大な記録として残っている。

五輪初参加での快挙だったが、選手は複雑だった。09年に99歳で亡くなったGK浜田駿吉氏は「メダルといっても、恥ずかしくてねえ。参加国も少なくて」と話した。参加はインドと地元米国、日本だけ。インドに大敗(1-11)し、米国に大勝(9-2)して立った表彰台だった。

欧州から地理的に遠く、世界的な不況もあって同大会の参加選手は限られた。28年アムステルダム大会の2694人から、1328人と半減(08年北京大会は約1万1000人)。派遣費用のかかるホッケーは不参加の国が多かった。水球も5カ国で、日本は4位だった。

日本の目的は、世界を知ることだった。大会直前に参加国数を知った広瀬藤四郎監督は残念がり、大会報告書に「たとえ2位になれずとも、蘭(オランダ)や独(ドイツ)と対戦したかった」と書いている。

もっとも、銀メダルの快挙は変わらない。続いて出場した36年ベルリン大会は、インドと予選リーグで同組となったため準決勝に残れなかった。しかし、大会3連覇したインドの勝ち上がり方を見れば、日本が世界2番手の実力を持っていたことは間違いない。

米国戦の日本を、東京日日新聞は「隼のごとき敏しょうなるパスで勝った」と書いた。慶大、早大、明大などの混成チームで、最も重視されたのがチームワーク。インドのゴールをこじ開けたのも、素早いパス回しからだった。個の力に頼ることなく、パスを主体とした組織の力で戦った日本チーム。80年前の銀メダル戦術は、今も日本球技の伝統として生き続けている。

(2011年5月31日付日刊スポーツ紙面より)